Ce n’est pas un journal, mais des morceaux de passé sur la planche à découper de la mémoire, des cartes postales tombées du vieux saladier en bois, acheté à Maisons du Monde, qui se trouve sur le meuble à chaussures de l’entrée.

La chauve-souris

Je suis attablé devant un coloriage. J’ai le plateau coincé sous les aisselles. La toile cirée est fraîche à mes petits bras. Je sais descendre tout seul de ma chaise mais je reste là, cuisses nues, les pieds dans le vide. Mes parents sont sortis faire une course. Ils m’ont dit qu’ils n’en avaient pas pour longtemps. Le crayon rouge a roulé hors de ma portée. Je pourrais me mettre à genoux sur la chaise et tenter de le récupérer. C’est beau le rouge. Mais je préfère ne pas gesticuler inutilement, ne pas attirer l’attention. J’utiliserai l’orange. Je ne connais pas encore Cézanne mais je suppose que c’est ainsi que naissent les grandes innovations, par soucis d’économie.

Notre appartement ne comporte qu’une seule pièce. Mon lit se trouve dans un renfoncement obturé par un rideau bleu foncé. Il y a une cuisine, dont l’accès m’est interdit, des toilettes à l’odeur piquante et un couloir qui mène à la porte d’entrée. Dans le couloir il y a une penderie. Des boîtes en carton sont entassées au-dessus de la penderie. Deux de ces boîtes sont séparées par un espace sombre. Une chauve-souris vit là. Je crois qu’elle dort. Mais mes parents ont claqué la porte en partant. Je crains que ça ne l’ait réveillée. J’ai peur de cette chauve-souris. Et de toutes les chauves-souris en général. Mais je ne connais que celle-ci. Elles peuvent prendre leurs griffes dans vos cheveux et se débattre très longtemps en vous mordant cruellement le cuir chevelu, les joues et les oreilles. J’entends mon cœur qui cogne contre les parois de ma cage thoracique. Peut-être, la chauve-souris est-elle entrée en moi pendant mon sommeil et cherche-t-elle à s’échapper. Je ne suis pas tranquille. Mes parents croient que je suis un enfant calme. Je suis seulement terrorisé. J’essaie en vain de me concentrer sur mon coloriage, une large fleurs environnée de feuilles. Pourquoi avoir ajouter toutes ces feuilles ? Pour cacher quoi ? Je colorie seulement la fleur. En orange. C’est une couleur qui éloigne les chauves-souris.

Le poussin

Jour de marché, un samedi matin, rue Mouffetard. Sur l’étal du boucher, dans une boîte en carton, plusieurs dizaines de poussins sérés les uns contre les autres se trémoussent en piaillant. Les yeux noirs des oisillons sont éparpillés sur le tapis de bain qui frémit d’un jaune invraisemblable.

Mes parents font confiance à leur boucher. Il faut avoir confiance en son boucher. C’est important. Le weekend, on mange du rosbif. La cuisson du rosbif n’admet aucune approximation. Mais le four dont dispose ma mère est très capricieux. Les flammes paresseuses du butane lèchent sans conviction la plaque du bas. La chaleur peine à envahir l’habitacle pourtant réduit où se languit dans son corset blanc, le morceau de viande obscène. La température finira par monter en même temps que la nervosité de ma mère, incontrôlable. Mais revenons à nos poussins. Le boucher plonge sa pogne rose dans le tapis sonore, arrachant deux poussins qu’il fourre dans un sac. Tiens, c’est pour toi. Je sens la chaleur des bêtes à travers le papier. Mes parents sont contrariés. L’indice de confiance du boucher vient de perdre plusieurs points. Mais il se passe quelque chose dans ma vie. Ça ne peut pas se régler sur la voie publique.

De retour à la maison, nous trouvons un carton à hauts bords où les oiseaux peuvent fienter et sauter à loisir. Le plus vigoureux ne tarde pas à occire son compagnon. Son bec pointu fait des miracles. Il a commencé à éventrer le corps chaud pour se nourrir. Un vrai petit dinosaure ! Ma mère troque la dépouille pantelante contre une coupelle d’eau. Je vais passer l’après-midi à regarder sauter la bestiole. Ma mère a peur qu’elle me crève un œil.

Les cris aigues du jeune oiseau ont déchiqueté nos tympans toute la nuit. Je passe le dimanche à me poser des questions existentielles sur l’avenir de mon poussin. Mon père travaille le lendemain. Il ne peut se permettre une deuxième nuit blanche. Une partie de son âme est restée en Algérie, dans le Djurdjura : il a le sommeil léger.

Le lendemain matin, on m’apprend que le poussin s’est envolé à la faveur de la nuit. Par la fenêtre, je scrute le jardin broussailleux qui s’élance sans succès à l’assaut des immeubles. Je ne suis pas dupe. Un jour, moi aussi je prendrai mon envol.

Le bouchon de la cocotte minute

Une cocotte minute est un objet lourd et encombrant. Mais elle rend des services inestimables à la ménagère du vingtième siècle. Pourtant elle n’est plus rien sans le petit bouchon qui permet de réguler la pression qui cogne sous les mâchoires de son puissant couvercle. Ce matin, la maisonnée est en effervescence : ma mère ne retrouve pas le bouchon de la cocotte minute. Nous avons rendez-vous à l’hôpital, au chevet d’une grand-tante, le temps presse, le repas doit être cuit pour quand nous rentrerons. Nous sommes déjà sur notre trente et un. Pas question de pourrir nos vêtements du dimanche en allant glisser des bras à droite à gauche, dans les recoins graisseux de la cuisine. Mon père prend les choses en main. À sa demande, ma mère lui apporte un morceau de fil à coudre. Il retire son alliance à laquelle il noue le fil. Suspendu au bout du fil que mon père tient entre le pouce et l’index, l’anneau d’or se balance faiblement. Mon père se laisse envahir par une tranquillité inhabituelle. Ma mère m’entraine hors de la pièce. Il faut laisser papa se concentrer.

Le platane de Buffon

Nous traversons la rue et passons la porte du Jardin des Plantes. L’ombre fraiche des marronniers nous accueille. Très vite, nos chaussures se couvrent de poussière. Il faut passer sous des constructions noires et laides. Ma mère dit que ce sont des bureaux. Ça ne suffit pas à me rassurer. Ensuite, nous devons franchir un désert immense bordé au sud par la grande galerie de l’Évolution et au nord par les allées fleuries qui conduisent à la Seine. À travers les hautes fenêtres du bâtiment couvert de suie, l’on distingue les squelettes crayeux des géants du Mésozoïque. C’est inquiétant.

Plus loin, l’espace se rétrécit entre la serre tropicale et le jardin alpin où nous n’entrons jamais car l’accès à ces lieux est payant. Juste après, à gauche, commence le labyrinthe, avec son cèdre du Liban et son belvédère que l’on atteint au prix d’une ascension épuisante. À ses pieds, se dresse la statut de deux jeunes gents qui se courtisent. Ma mère ne sait pas ce que le jeune homme dit à la jeune-fille dont le regard se perd au loin (veut-il l’entraîner dans le labyrinthe ?), mais elle connaît leurs prénoms : Paul et Virginie. Pourquoi Paul est-il pieds nus ? Qui est cet homme qui trône au-dessus d’eux ? Est-il le père des enfants ? Leur veut-il du mal ? Ses intentions ne sont pas claires. En face, se tient la boutique en planches de la marchande de bonbons. Enfin, au centre de l’allée, il y a un arbre immense : le platane de Buffon. Les cheveux de la dame sont blonds et frisés. Elle voudrait me gâter mais je n’ai pas droit aux sucreries. Elle vend aussi des moulins dont les hélices en celluloïde affolent les courants d’air. Mais je n’ose pas aborder le sujet. Ma mère discute avec la dame tous les après-midi. Pendant ce temps, je joue entre les racines de l’arbre immense. La plus grosse d’entre elles constitue une rampe idéale pour les petites voitures. Je me sens en sécurité entre ces bras noueux, dans la poussière qui sent les feuilles. Le contact de l’écorce m’apaise, même si je m’inquiète encore un peu pour Paul et Virginie. Parfois, la brise apporte l’odeur de l’otarie dont le bassin est proche. Appuyé contre le grillage épais, savourant le goût salé du métal entre mes lèvres, il m’arrive de guetter le corps souple qui fend l’eau.

La serpillère

A la mort de leurs parents, ma mère et sa grande sœur ont été placées dans un dispensaire tenu par des sœurs catholiques. C’était pendant la seconde guerre mondiale (prions pour que ça ne soit jamais la deuxième). La présence de la fillette avait réveillé la fibre maternelle de sœur Rosa. Il fallu envoyer celle-ci dans un autre dispensaire et ma mère fut chargée de la toilette des morts. Ce passé n’enracina pas la foi dans le cœur de la fillette. Ma mère ne m’emmena à la messe qu’une seule fois, à la mort du général de Gaulle.

Pourtant, la réputation (aussi bonne que les sœurs) des institutions religieuses en matière d’enseignement restait vivace dans l’esprit de mes parents. C’est ainsi que vers l’âge de quatre ans, je passais plusieurs heures par jour autour d’une grande table au milieu de laquelle une sœur vidait avec bienveillance un grand sac empli de pièces de jeux de construction. Je cherchais alors à retrouver dans cet amoncellement, une figurine en bois représentant un chien. Quand je parvenais à retrouver ce talisman, je me sentais protégé et pouvais attendre sereinement que ma mère vînt me chercher. La sœur avait fini par repérer mon petit manège aux relents animistes. Elle m’encourageais à assembler les pièces de bois dans une perspective constructiviste. J’étais insouciant de tous les assemblages, mon chien était constitué d’une seule pièce, il était un, non fragmentable et infrangible, il ne pouvais pas ne pas exister, il était une barrière parménidienne contre le néant et ses créatures. Car les créatures, nombreuses en ce temps-là, pouvaient surgir à tout moment.

Les sœurs se déplaçaient à l’époque par groupes de trois, à pied ou en 2 CV bleue ciel. Elle portaient un voile et étaient vêtues de robes en tissus rêches dans les gris bleu. L’hiver, elles portaient des chaussettes marrons dans leurs sandales. Poussées par un souffle divin, les Filles de la charité de Saint Vincent de Paul arboraient des cornettes blanches en marchant d’un pas pressé. Même si les cliniques vétérinaires n’existaient pas encore, cet appareil avait des relents postopératoires indéniables. La raison pour laquelle son volume m’impressionnait n’était pas claire.

Un jour, une petite fille en pleurs avait été amenée par une sœur courroucée au pied du large escalier qui conduisaient à la mère supérieure. Jamais je n’avais été témoins d’un tel désespoir. Elle hurlait de toute la force de ses petits poumons, défigurée par le chagrin. Elle attendait debout au pied de l’escalier. Précédées de vociférations féroce, la mère supérieure apparu bientôt, cornette déployée, flottant dans ses grands voiles tel un samouraï des enfers. Pétrifiée, la petite continuait de hurler en hoquetant. Saisie d’une soudaine inspiration, la religieuse plongea sa main épaisse et rose dans un seau d’eau qui se trouvait au pied de la cloison, en retira une serpillère dégoulinante dont elle frictionna le visage de l’enfant avec une rage inouïe. Je serrai de toutes mes forces le chien entre mes doigts. Je n’ai pas de souvenir de ce qu’il advint passé l’état d’hébétude aberrant dans lequel je sombrai.

Une bronchite carabinée m’empêcha de retourner à l’école. Dès qu’il fut question de reprendre une vie normale, une rechute prolongeait mon séjours loin de l’institution. Le docteur Labarrère recommanda à mes parents de me tenir éloigné des autres enfants, compte tenu de la faiblesse de ma complétion. C’est ainsi que j’attendis l’âge légal avant de refréquenter les établissements scolaires.

RTL

Mes bronchites à répétition me tenaient à distance des établissements scolaires. Ma mère m’apprenait à lire, à écrire et à compter. Elle avait perdu ses parents très jeune et vivait avec la hantise de disparaître à son tour prématurément en laissant dans son sillage éphémère, des enfants désemparés. Je redoutais particulièrement la page des gne de la Méthode Boscher, l’oignon et le vigneron n’étaient pas mes amis. Je ne voyais pas ce que venait faire le g dans cette affaire. J’avais plus de mal en écriture lorsqu’il s’agissait d’enchaîner les r, les k, les b. Mais c’était en mathématique que mon calvaire commençait réellement. À cinq ans, je devais résoudre des problèmes de niveau certificat d’étude dont je ne comprenais pas les énoncés. Il était question de trains qui se croisent, de baignoires qui se remplissent, de périmètres et de poteaux qui coûtent les yeux de la tête. Aussi, je me concentrais sur les chiffres que je combinais au hasard des quatre opérations, en espérant finir par tomber sur le bon résultat. Je perfectionnais ma technique au fil des jours, sidéré cependant par la diversité des énoncés qui déjouaient chaque fois mes supercheries. Exaspérée, ma mère regardait couler mes larmes en usant d’ultimatums et d’invectives.

C’était toujours avec une joie viscérale que j’entendais retentir le générique des informations sur RTL, lorsqu’elle allumait la radio. Je savais qu’un quart d’heure de liberté pure s’offrait à moi. J’en disposais en m’échappant par la fenêtre en compagnie de la chauve-souris que j’avais fini par apprivoiser. Dans le jardin, en bas de l’immeuble, les chats nous regardaient passer en feignant l’indifférence. Nous montions jusqu’aux toits et survolions la grande mosquée. Lorsque le ciel était dégagé, nous poussions jusqu’au Panthéon et revenions en longeant la Seine, juste à temps pour reprendre le cours de ma vie. Alors, tu as trouvé la solution ?

Le masque de nounours

Vous n’imaginez pas la terreur que j’avais éprouvée, à quatre ans, lorsque ma mère, qui possédait à l’époque un manteau en ocelot, était revenue des commissions avec un masque de Nounours sur le nez. Nous n’avions pas la télévision et le mot carnaval m’était inconnu. Elle m’avait couru après, autour de la table, en criant d’une voix étouffée, c’est moi ta maman, tandis que j’hurlais comme un damné. Dès que ma mère ôtait son masque, je me calmais instantanément et venais me réfugier contre les poils de son manteau. Dès qu’elle remettait le masque, je m’enfuyais en hurlant. Je faisais suffisamment d’efforts pour séparer la maman gentille de la sorcière en laquelle elle se transformait parfois. Si, en plus, un ours venait brouiller les cartes, ce n’était plus possible !

Le fer à repasser

Ma mère repasse des vêtements. A la fin de la séance, elle pose le fer sur un tabouret et plie le drap et le tissus molletonné qu’elle avait étalés sur la table de la salle à manger. Attention, c’est brûlant, il ne faut pas toucher. J’attends que ma mère s’éloigne pour ranger son nécessaire dans une boîte en carton, en haut de la penderie, et je m’approche du fer.

Il est juste à ma hauteur. Contrairement au poêle dont la bouche ondule comme une lave derrière la grille de sécurité, le fer est impassible, calme et digne. Sa semelle fade ne brille d’aucun feu. Pour en avoir le cœur net, comme pour une prière, j’applique ma paume grande ouverte sur la plaque en forme de bateau. Je pousse alors le plus formidable hurlement de ma vie déjà courte. La moitié de mes yeux se répandent sur mes joues, en une seule giclée. L’amour a tout prix. Je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite.

À des années de là, j’entends ma mère nous dire, vous allez me faire devenir chèvre. La première fois qu’elle a sorti cette expression, nous étions en vacance dans un meublé, mon frère avait fait plusieurs tonneaux dans l’escalier de bois. L’adulte que je suis devenu a conservé la mauvaise habitude de contrôler les températures avec les doigts, c’est plus fort que lui.

La prière du matin

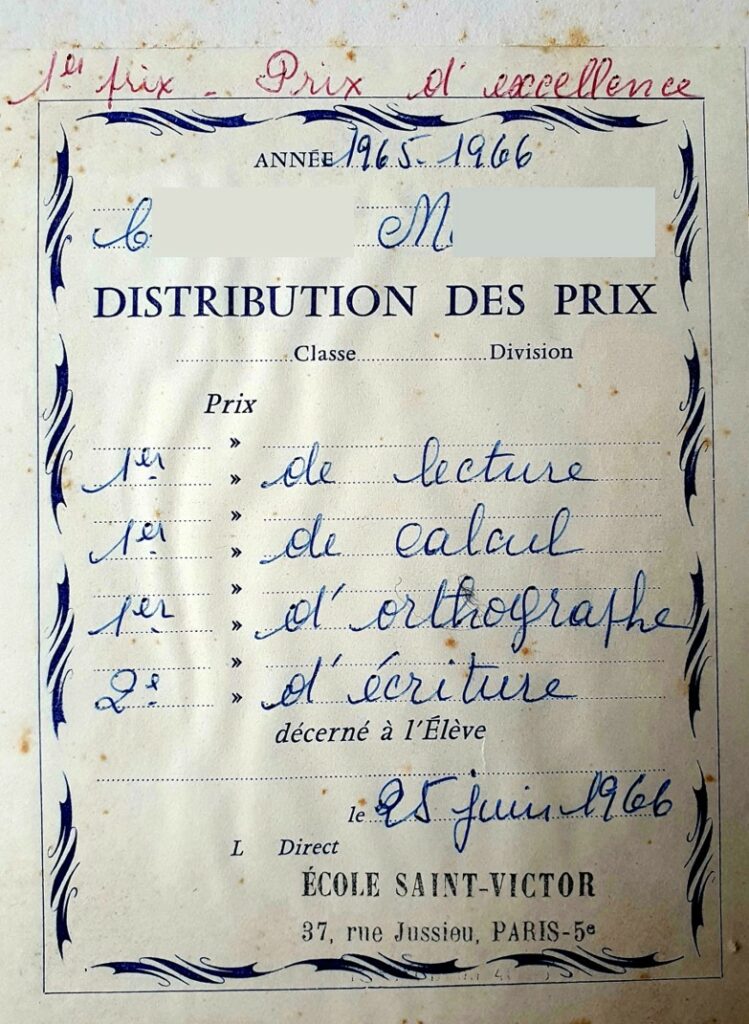

Je viens d’entrer à l’école Saint-Victor, 37 rue Jussieu. J’aime ma maîtresse qui me le rend bien. Elle est blonde, comme la vendeuse de bonbons du Jardin des Plantes. Je sais maintenant qu’il y a deux sortes de femmes : les fées blondes et les sorcières brunes. Hélas, ma mère appartient à la seconde catégorie. Ce n’est pas sa faute, elle ne l’a pas fait exprès, c’est ainsi, je dois faire avec. Parfois je la plaints, les fées ont l’air tellement plus heureuses que les sorcières.

Le seul bémol de cet établissement est la prière du matin. Tous les garçons sont debout devant leurs pupitres, les mains derrière le dos. D’une seule voix, ils récitent une prière dont je ne comprends pas un traitre mot. Je suis le seul à ne pas suivre le catéchisme. Mon voisin Laurent s’est aperçu que je faisais semblant de réciter et qu’aucun son ne sortait de ma bouche. Heureusement, il ne m’a pas dénoncé. C’est mon seul ami et je n’ai pas envie de le perdre. J’aime sa lourde mèche, son corps mince et sa façon de parler très distinguée.

Alice

Ma mère m’a tout appris. Lire, écrire, compter. Je suis entré à l’école l’année de mes cinq ans. Depuis, je vis sur mes acquis. Je suis né au mois de janvier et mes parents ont réussi à m’inscrire avec quatre mois d’avance. Je suis le premier de la classe. Ma maîtresse est blonde, comme la vendeuse de bonbons du Jardin des Plantes. Alice aussi est blonde. On m’a offert son histoire à la fin de l’année scolaire, en juin 1966 : Alice à travers le miroir, richement illustré par Maraja, aux éditions FABBRI.

Dans ce livre, tout existe en double exemplaire, comme de chaque côté d’un miroir, avec des incompatibilités d’humeur effrayantes, des contradictions physiologiques, des entêtements singuliers, des obstinations salvatrices. La petite chatte blanche et la petite chatte rousse, dissipée, qui donne à Alice l’idée de traverser le miroir pour gagner le monde où les vieilles chanson prennent vie. La reine blanche qui court toujours après quelque chose et la reine rouge qui donne des instructions à Alice pour devenir reine à son tour. Tweedledum et Tweedledee qui n’ont pas de suite dans les idées. Le morse et le charpentier du poème, qui pleurent à grosses larmes sur le sort des moules dont ils se délectent. La reine blanche se transforme en brebis épicière et vend à Alice un œuf qui n’est autre que Humpty Dumpty dont la ceinture, euh non, la cravate, est un cadeau de non anniversaire (c’est plus avantageux). Il a réponse à tout, Prout le chat avant la lettre (ChatGPT). Le lion et la licorne qui, pendant qu’ils luttent pour la couronne du roi blanc, laissent celui-ci en paix. Les deux messagers, Haigha (pour chercher) et Hatta (pour rapporter). Rien de tel qu’un sandwich au pâté pour reprendre haleine ! Le cavalier rouge et le cavalier blanc, un Géo Trouvetou de la première heure qui ne fait pas la différence entre le contenant et le contenu et qui a bien du mal avec la pesanteur. Qui donc a rêvé ? Alice ou le roi rouge ? C’est vrai, on n’a pas beaucoup parlé de lui.

Le martinet

Ma mère a une amie. Ce n’est pas vraiment une amie, c’est une connaissance, précise ma mère. Où l’avons-nous rencontrée pour la première fois ? Elle parle toujours de sa fille mais on ne la voit jamais. A-t-elle seulement une fille ? Peut-être la séquestre-t-elle dans une cage, sous un escalier. Elle est brune bien sûr et ses cheveux en brosse mettent en valeur ses mâchoires équines. Elle a du caractère, elle donne son « opinion ». Ah, vous voyez, là, il n’y a pas besoin de g ! Ma mère lui demande des conseils pour élever les enfants. La dame explique qu’elle élève sa fille à coups de martinet. Dix coups de martinet, c’est son tarif, non négociable. Je ressens soudain le besoin d’intervenir.

Ce n’est pas la première fois que j’entends parler du martinet. Mon honneur est en jeu. Je ne veux pas laisser cette sorcière s’immiscer dans mes affaires. Pour qui se prend-elle ? Alors j’explique que je porte des pantalons à côtes de velours à l’épreuve des coups de martinet. La sorcière ne me prête aucune attention, son regard de prédateur reste fixé sur la cime des hautes herbes et le mépris tire sur ses commissures. Quel culot ! Ma mère n’a pas de mots pour qualifier mon impudence. J’imagine que la fille de l’éleveuse porte des robes faciles à retrousser. J’imagine ses cuisses blanches marquées par les fines lanières en cuir. J’imagine le bras musclé de sa mère crispé sur le manche en bois, et l’affreux sourire qui tord sa bouche dont le rouge coule sur les dents. J’imagine les menaces qu’elle profère de sa voix nazillarde entre chaque séance. Il faut la comprendre, explique-t-elle, elle est seule pour élever son enfant.

Des années plus tard, ma mère récupérera le martinet d’une voisine bien intentionnée. Jour après jour, mon frère en détachera une à une les lanières jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux ou trois. Je t’aime, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ma mère s’en amusera. Son indulgence allait au petit dernier. Pour ma part, je cumulais deux gros défauts : je portais le prénom de son premier amour et je ressemblais à mon père.

Le martinet standard made in FRANCE est à 6,50 € sur eBay, transport inclus, c’est le meilleur prix.

Le muguet

Fleurs sans parfum

Aux premiers jours de mai

Tremblants adieux

Nous sommes un 4 mai du vingt-et-unième siècle. Ce haïku me déchire l’âme, pas vous ?

C’est normal, vous ne connaissez pas l’histoire. Ce poème, que j’ai écris il y a longtemps, ne respecte pas la métrique japonaise. Mais qu’importe. Il ressemble à une traduction. C’est en bravant ainsi les règles, que vous donnerez à vos haïkus le parfum d’authenticité qui caractérise les traductions des grands maîtres.

Un jour, je retournerai dans ce coin de forêt, non loin de la maison où j’ai grandi, pour prendre une photo. Je remplacerai alors celle qui illustre cet article. Il me faudra sans doute réécrire ces lignes. Nous verrons bien.

C’était fin avril. J’étais passé voir ma mère qui soufrait d’une myélofibrose depuis plusieurs années. Sa rate se dilatait et ses plaquettes étaient en chute libre. Elle marchait avec difficulté mais elle m’avait demandé de l’accompagner pour chercher du muguet. Elle s’appuyait sur mon bras. Nous allions à petits pas. La chienne était morte quelques semaines auparavant.

Nous avions cherché entre les feuilles lisses et brillantes, la possibilité de quelques clochettes blanches. Je m’étais un peu éloigné de ma mère en prospectant, pour qu’elle ne voit pas couler mes larmes, ces mêmes larmes qui, plus de vingt ans plus tard, coulent sur mes joues tandis que j’écris ces lignes.

Nous avions eu du mal à nous aimer durant les années que nous avions partagées, mais j’étais profondément touché par l’effort qu’elle faisait pour m’offrir cette cueillette hors du temps, comme si j’avais de nouveau six ans, quand nous cherchions ensemble du muguet, en quête d’apaisement. Je l’entends me mettre en garde contre l’eau empoisonnée de ces fleurs, qu’elle changeait régulièrement avant que les brins ne se rabougrissent.

Je savais qu’elle voulait m’offrir ce moment comme celui qu’il faudrait retenir, et avec le souvenir duquel j’allais devoir vivre à présent. Elle avait été chef comptable dans une entreprise de transport. Elle était prévoyante et organisée. Elle allait avoir soixante ans et avait préparé sa retraite avec soin. Elle m’avait demandé si je comptais avoir d’autres enfants avant de rédiger son testament. C’était la dernière fois que je la voyais vivante.

J’ai continué un temps à faire des mots croisés. Nous passions des après-midi entières à croiser le verbe. Puis j’ai laissé tomber. Je me suis mis aux haïkus.

Fleurs sans parfum

Aux premiers jours de mai

Tremblants adieux